合作客户/

拜耳公司 |

同济大学 |

联合大学 |

美国保洁 |

美国强生 |

瑞士罗氏 |

相关新闻Info

推荐新闻Info

-

> 烷基二苯醚/烷基苯混合磺酸盐静态表面张力、金属腐蚀性及净洗力测定(二)

> 烷基二苯醚/烷基苯混合磺酸盐静态表面张力、金属腐蚀性及净洗力测定(一)

> 全自动张力测定仪揭示子细胞表面张力对胞质分裂结局的主导作用(二)

> 全自动张力测定仪揭示子细胞表面张力对胞质分裂结局的主导作用(一)

> 烟道气与正己烷对稠油表面张力的影响机制研究(三)

> 烟道气与正己烷对稠油表面张力的影响机制研究(二)

> 烟道气与正己烷对稠油表面张力的影响机制研究(一)

> 变化磁场、零磁场条件下磁性液体表面张力系数测定

> 晶圆级超平整石墨烯载网的批量化制备步骤与应用

> 水性不锈钢喇叭网抗划涂料的技术突破与性能优化

桐油基衍生物钠盐的表面张力、CMC值测定、乳液稳定性、固化膜性能测试(二)

来源:化工进展 浏览 873 次 发布时间:2025-01-09

2结果与讨论

2.1丙烯酸酯改性桐油基衍生物的合成

2.1.1桐油酸酐的合成

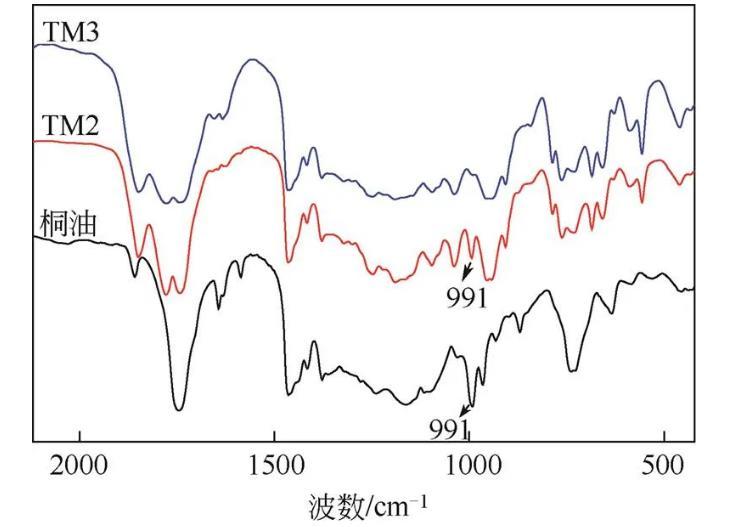

桐油中的共轭不饱和键与马来酸酐易发生Diels-Alder(D-A)反应,生成桐油酸酐,反应条件对产物的分布具有重要影响。由于桐油为混合物,每分子中有3条不饱和链,控制MA的加入量及反应条件,可以控制桐油二酸酐(TM2)和桐油三酸酐(TM3)的形成。文献报道大多数桐油和马来酸酐反应以有机锡为催化剂,经过研究发现,温度对马来酸酐与桐油反应影响较大,温度低反应很慢,有机锡催化剂并不能明显降低反应温度。在无催化剂的条件下,以红外光谱跟踪80℃、100℃、120℃及140℃下桐油与3倍量的马来酸酐反应的情况,结果表明80℃下反应缓慢,100℃反应1h后桐油的共轭三键的红外吸收峰几乎完全消失,反应程度能达到96%。桐油及桐油酸酐的FTIR如图1所示,991cm–1为桐油共轭三键的面外弯曲振动红外吸收峰,两倍量马来酸酐与桐油反应的产物(TM2)中991cm–1的吸收峰明显减弱但未消失,3倍量马来酸酐与桐油反应的产物中该峰完全消失,说明桐油分子上的共轭三键可以同马来酸酐反应形成三酸酐TM3。

图1桐油、TM2和TM3的红外光谱图

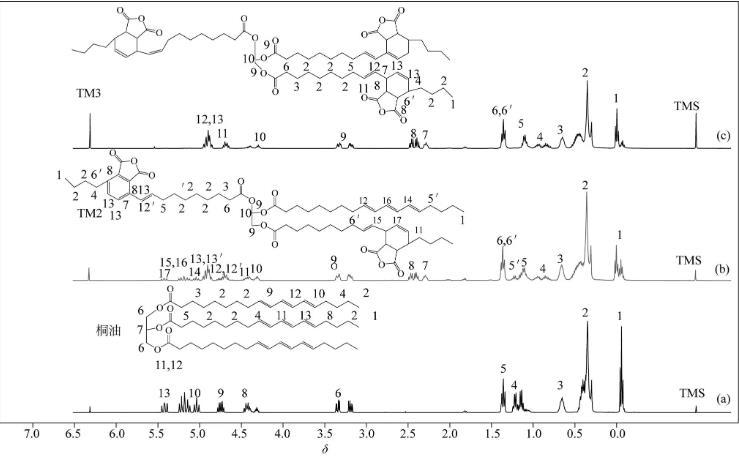

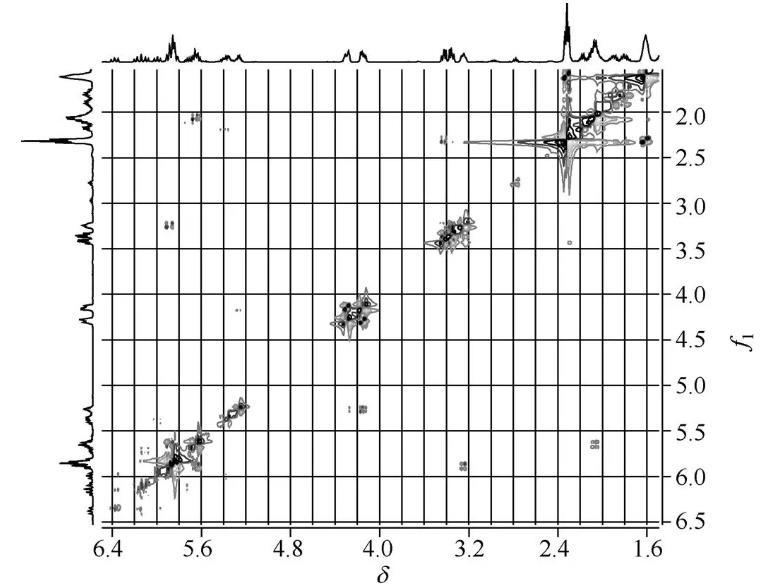

桐油及桐油酸酐的1H NMR见图2,从图中可以看出,随着加成反应的进行,桐油中的烯键上的氢信号(8~13),TM2烯键上的氢信号(11~17)及TM3烯键上的氢信号(11~13)明显减弱,峰型也发生很大变化。依据图2(b)中的各峰积分面积比例确定桐油与两个马来酸酐反应形成TM2,进一步与马来酸酐反应,共轭三烯的氢信号[图2(b)中14~17]完全消失。由于桐油结构较复杂,1H NMR归属较困难,TM 2经1H-1H COSY谱(图3)分析,从图3中可以看出,信号3和6相关,为甘油酯紧连的两个亚甲基氢;6′和8相关,为新生成的六元环相邻的两个氢;5和5′分别与12和12′相关,7和13、13′相关,9和10相关,11和14相关,14和17相关,12、17与15、16相关。结合图2(b)、图2(c)中信号7、8、9的积分比例分别为1∶2∶2及3∶6∶4,及TM2的1H-1H COSY谱分析,TM2及TM3结构各质子信号归属如图2所示。

2.1.2丙烯酸酯改性桐油及衍生物的合成

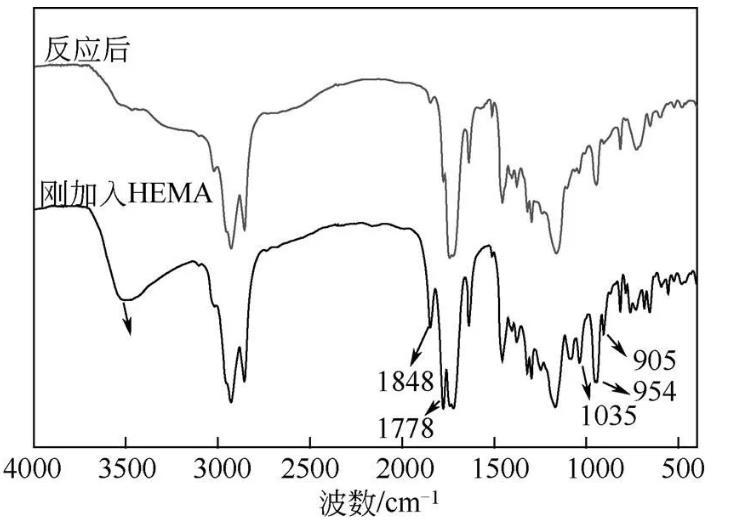

在100℃以三乙胺为催化剂,桐油三酸酐与甲基丙烯酸β羟乙酯以摩尔比1∶1、1∶2、1∶3反应1.5h后,选择性地合成了桐油三酸酐单β羟乙酯(TM3H1),桐油三酸酐二β羟乙酯(TM3H2)和桐油三酸酐三β羟乙酯(TM3H3),产物经红外光谱和核磁共振氢谱表征。桐油三酸酐与3倍甲基丙烯酸β羟乙酯反应前后的FTIR如图4所示,加入HEMA时,体系中在3508cm–1的羟基吸收峰,1848cm–1、1778cm–1、1035cm–1的酸酐特征吸收峰反应后几乎消失,说明甲基丙烯酸β羟乙酯中的羟基与酸酐完全反应,生成了目标产物TM3H3。

2.2多子乳化剂表面张力测试

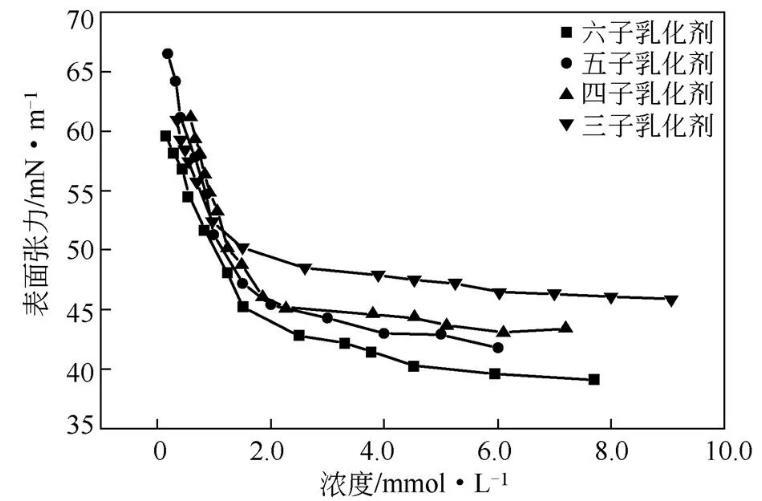

将桐油三酸酐和桐油三酸酐与甲基丙烯酸β羟乙酯反应后的产物TM3H1及TM3H2水解,形成羧基官能团数为4~6的丙烯酸酯改性的桐油基衍生物,TM3H3含有3个羧基。将羧酸改性的桐油用碱等当量中和,形成含3~6个羧酸钠基团的桐油基衍生物,简称为3~6子乳化剂。桐油及乳化剂的表面张力测试结果如图5所示,与纯水(实测表面张力69mN/m)相比,4种多子乳化剂均能降低水的表面张力。表面张力随其浓度的增加而下降,当乳化剂浓度大于2.5mmol时,溶液的表面张力随浓度的变化趋于平稳,逐渐接近水平。乳化剂浓度为1.5mmol/L时,3~6子乳化剂表面张力分别为50.2mN/m、48.8mN/m、47.2mN/m和45.2mN/m。

图2桐油、TM2、TM3的1H NMR图

图3桐油二酸酐TM2的二维核磁图

图4 TM3与HEMA混合物反应前后红外对比图

图5多子乳化剂的表面张力-浓度曲线

桐油基衍生物钠盐的表面张力、CMC值测定、乳液稳定性、固化膜性能测试(一)