合作客户/

拜耳公司 |

同济大学 |

联合大学 |

美国保洁 |

美国强生 |

瑞士罗氏 |

相关新闻Info

-

> 不同浓度下甘草酸溶液界面张力的变化

> 触感点阵文字盲人印刷时,如何控制UV油墨表面张力流平时间

> 山茶油改性方法、制备原理及在水剂型化妆品中的应用(二)

> 多频超声波技术&人工神经网络构建变压器油界面张力预测模型(一)

> pH对马来松香MPA与纳米Al2O3颗粒形成的Pickering乳液类型、表/界面张力影响(四)

> NaOL、HZ组合捕收剂对锂辉石矿物浮选效果、表面张力影响(一)

> 新设计的拼接式固相萃取柱完美解决萃取柱出现空气栓塞问题

> 乳化剂、皂液pH值、缔合型增稠剂T对乳化沥青油水界面张力和贮存稳定性的影响

> 基于界面张力和表面张力测试评估商用UV油墨对不同承印纸张的表面浸润性差异(三)

> 电子产品的制造过程中对表面张力的要求

推荐新闻Info

-

> 影响狭缝间氢键流体气液平衡界面张力的因素有哪些(三)

> 影响狭缝间氢键流体气液平衡界面张力的因素有哪些(二)

> 影响狭缝间氢键流体气液平衡界面张力的因素有哪些(一)

> GA、WPI和T80复合乳液体系的脂肪消化动力学曲线、界面张力变化(四)

> GA、WPI和T80复合乳液体系的脂肪消化动力学曲线、界面张力变化(三)

> GA、WPI和T80复合乳液体系的脂肪消化动力学曲线、界面张力变化(二)

> GA、WPI和T80复合乳液体系的脂肪消化动力学曲线、界面张力变化(一)

> 表面张力实验、接触角实验分析抑尘试剂对煤的润湿结果

> Kibron表面张力仪研究烧结矿聚结行为

> 基于界面张力和表面张力测试评估商用UV油墨对不同承印纸张的表面浸润性差异(三)

基于表面张力系数等模拟液滴撞击热壁面的动力学行为(二)

来源:力学学报 浏览 430 次 发布时间:2025-02-21

2.Leidenfrost现象的动力学及传热学特性

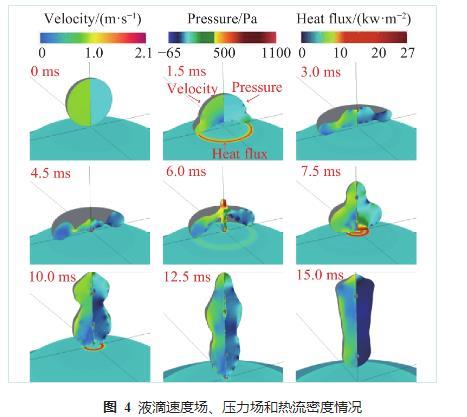

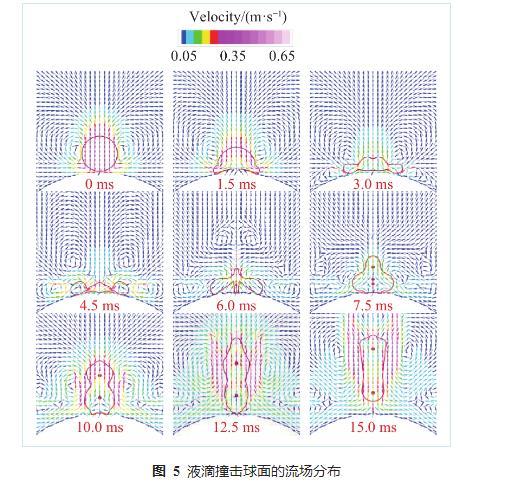

为了研究液滴撞击高温球面过程中液滴与气膜的动力学及传热学特性,以液滴撞击623.15 K球面为例展开模拟,液滴的撞击速度为0.348 m/s,尺寸为d=1.61 mm,We=8.6.图4展示了液滴撞击过程中速度场、温度场及压力场的变化,图5展示了液滴撞击过程中流场的变化。

图4液滴速度场、压力场和热流密度情况

图5液滴撞击球面的流场分布

从图中可以看出,0 ms时,液滴开始接触壁面,液滴主要在惯性力作用下沿球表面快速铺展,受球面形状的影响,重力对液滴的铺展起到一定作用,液滴通过克服黏性损失和液滴变形将动能转化为表面能;1.5 ms时,由于蒸汽积压,液滴底部呈扁平状,此时气膜较薄,底部球面上存在热流密度明显较大的环状区域,同时液滴运动方向由轴向开始转变为径向;3.0 ms时,随着液滴继续铺展,流体向液滴前端积聚,径向速度与压力都开始减小,同时,液滴下方蒸汽流出后,周围空气沿球面流向液滴底部,形成回流;4.5 ms时,液滴达到最大铺展,随后,在表面张力的作用下开始收缩,外部环状区域压力与速度都较小,中心点处气膜较薄,具有较高的热流密度,同时,因为液滴形成了中间低四周高的结构,周围气流形成多个涡流;6.0 ms时,液滴逐渐收缩,外侧速度与压力明显小于中心内部,且液滴运动方向由原来的周向变为轴向,中心区域与外侧气膜厚度都较薄,且中心区域更薄,因此热流密度更大,多个涡流都在远离液滴;7.5 ms时,液滴进一步收缩,外侧速度与压力都在升高,轴向方向速度减弱,由于液滴底部气膜厚度不均匀,导致球面热流密度分布呈多环形,不同区域差异较大,同时,因为液滴底部压力较高,对底部气膜挤压作用较强,使气流逸散速度进一步提高;9.0 ms-13.0 ms阶段,液滴逐渐脱离壁面,壁面热流密度随之减小,直到液滴完全脱离壁面,周围气流在液滴的带动下逐渐沿轴向远离球面,壁面附近气流速度逐渐减小。

通过图5也可以看出,液滴底部气体流速随着气膜厚度的减小而增大,在1.5 ms、6.0 ms和7.5 ms时,热流密度增大的区域也都出现了显著的气流速度增大。气流从液滴底部逸散后会出现两种流动方向:一是流向液滴方向,因为液滴周围气体流速较大压强较小,底部排出的气体流动会偏向液滴,并沿液滴表面流动形成涡流,当t=1.5 ms时液滴周围涡流较为明显;二是继续沿逸散方向流动,此时出口流速较大,会吸引壁面气体向出口处流动,当流动到出口附近处与流出气体汇合继续向外流动形成涡流,t=3.0 ms时贴壁涡流较为明显。

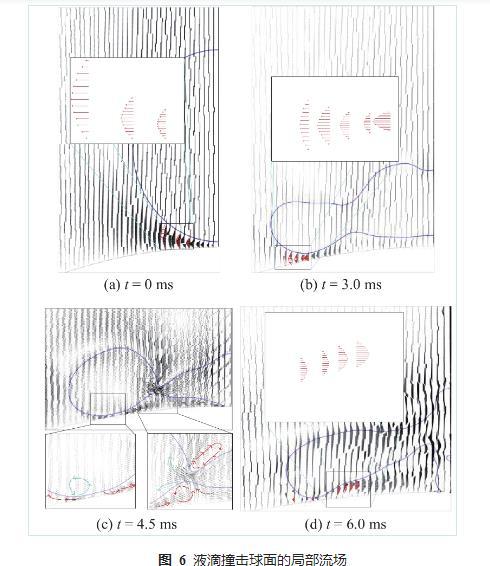

研究结果表明,液滴撞击壁面时,底部存在径向的泊肃叶流动,为模拟液滴底部气流的流动,采用足够精密的网格,以确保可以捕捉到气流的动力学及传热学现象。图6为液滴底部气膜流场的具体情况,与上文工况条件相同,分别为0 ms、3.0 ms、4.5 ms和6.0 ms的工况。在t=0 ms时,蒸汽层流速显著高于其它位置,这与蒸汽层中导致高蒸发速率的热梯度一致。在t=0 ms和t=3.0 ms时,可以明显观察到蒸汽层区域的泊肃叶流。t=4.5 ms时,液滴已经到达最大铺展情况并开始收缩,蒸汽层内气流流动方向与前面不同,颈部气流存在相反的流动,这是因为液滴收缩的带动作用使气流流向轴线,在径向中部存在一个较大的气室,内部向外流动与颈部向内流动的气流在此处碰撞汇聚,沿液滴表面形成了涡流。此外,在气室顶部也可以观察到涡流的存在。t=6.0 ms时,底部气流依旧存在两个方向,可以看出向气室内流动的泊肃叶流贴附在液滴表面,而贴近壁面处的气流速度较低,可以说明这里的气流流动主要是液滴的运动主导的。收缩过程中,底部气流速度明显大于铺展阶段底部气流速度。

图6液滴撞击球面的局部流场

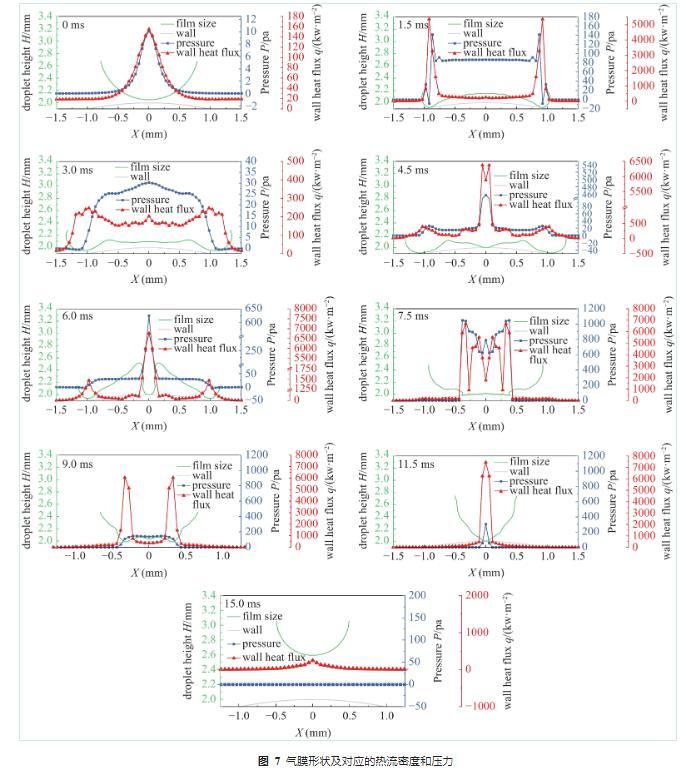

图7展示了不同球面位置处气膜厚度、壁面压力及热流密度,从图中可以看出壁面热流密度及压力与气膜厚度的对应关系。当t=0.0 ms时,液滴即将撞击球面,此时中心点气膜厚度最薄,对应的壁面位置压力与热流密度都高于其它位置;t=1.5 ms时,液滴向四周铺展,在距液滴中心大约1 mm处气膜厚度达到最低,可以看出热流密度与压力都在此处发生骤增,在距离液滴中心更近的位置又因气膜厚度增大而骤减,显然压力与热流密度都与气膜厚度成反比;t=3.0 ms时,液滴继续铺展,边缘处气膜厚度升高,热流密度与压力都在降低,而边缘至中心位置气膜厚度降低,热流密度略有升高,但气膜厚度波动较大,因此热流密度与压力也出现了不同程度的波动;t=4.5 ms时,液滴铺展达到最大,中心位置与边缘处气膜厚度都在减小,中心位置气膜厚度更小,此处热流密度与压力增幅更大;t=6.0 ms时,液滴开始弹跳,中心及边缘处所受压力增加;t=7.5 ms时,中心位置气膜厚度较低且波动较大,因此中心位置压力及热流密度都发生了振荡,变化幅度较大;t=9.0 ms-15.0 ms时段,液滴逐渐脱离热壁面,气膜厚度发生变化,压力与热流也随之变化,直到液滴脱离壁面。

图7气膜形状及对应的热流密度和压力

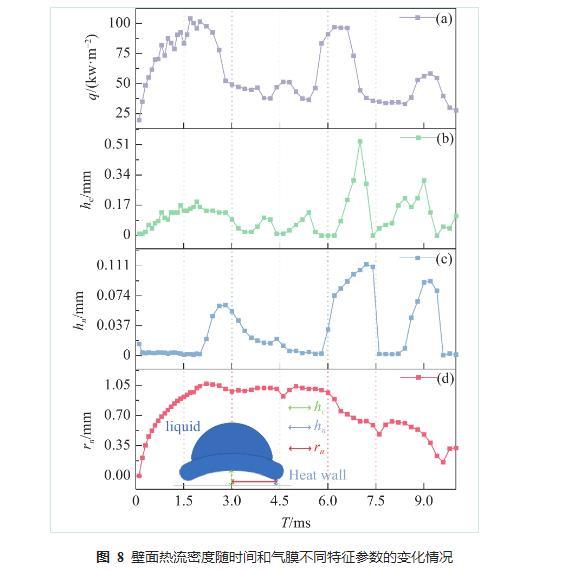

从图7可以看出,相对于压强的变化情况,壁面的热流密度与气膜的相关性更强,气膜厚度的变化会引起热流密度的变化。图8是液滴撞击过程中壁面平均热流密度及气膜不同特征参数随时间的变化情况,图8(a)是壁面平均热流密度,可以看出,平均热流密度的变化情况受液滴中心气膜厚度影响较大,在前期铺展阶段中心气膜厚度出现明显波动时热流密度也相应波动,在液滴收缩阶段,热流密度变化明显与颈部气膜厚度成正相关;图8(b)是液滴中心气膜高度,中心气膜高度波动最为剧烈,在液滴撞击前3 ms内,即液滴铺展阶段先伴随不稳定波动升高再保持稳定,当液滴开始收缩时出现大范围的波动;图8(c)是液滴颈部气膜厚度,颈部与中心点通常为液滴底部气膜厚度最薄点,也是热流密度峰值点;图8(d)是液滴的颈部半径长度,它的变化规律与液滴铺展情况相似,且可以用来表示液滴与壁面的有效换热面积。相较其他两项特征参数而言,液滴中心气膜厚度显然对热力学能具有更高的影响。

图8壁面热流密度随时间和气膜不同特征参数的变化情况

3.结论

本文采用数值模拟方法对液滴撞击高温球面引起的Leidenfrost现象进行了全面探究。首先对Leidenfrost现象产生的机理进行了详细分析,主要从液滴、气膜以及高温壁面三方面展开分析,并进一步研究了液滴撞击速度、液滴尺寸、壁面温度对Leidenfrost现象的影响。

液滴撞击球面时会出现两个压力及热流密度较高的区域,分别是液滴中心和液滴颈部,这两个位置因为压力较高使气膜厚度变薄,导致热流密度升高。高压力也会使该区域的气流速度加快,但液滴与壁面间的蒸汽在排出时会形成泊肃叶流,对排气速度产生一定的影响。对于气膜来说,通常以中心高度、颈部半径和颈部高度三项特征参数加以表征,对热流密度影响较大的是中心气膜高度。

提高液滴撞击速度会使液滴具有更大的动能,更快达到更好的铺展情况,同时也会使液滴底部排气速度加快,气膜厚度变薄;提高液滴尺寸会使铺展时间与热流密度都增大,有利于液滴吸收更多热量,加强液滴的换热能力,但会使中心气膜厚度升高;提高壁温对液滴的铺展规律影响较小,会使热流密度升高,气膜变厚。